組み立てキットを使って自作に挑戦!

[第364回]

●久し振りにTeraCopyを使うことに

5日ぶりの更新になってしまいました。

毎度のことながら作業が錯綜して泥沼にはまってしまいます。

現在最優先なのはご注文いただいたND80Z4Eキットの出荷に向けての作業なのですが。

パーツの準備作業が遅れております。

それと並行して新しい説明書の作成作業も進めているのですが実際に検証しつつ作業しているため時間がかかっています。

それに加えてつい新しいことに手を出してしまってそれがなかなかうまくいかなくて、つまるところHPの更新が後回しになってしまいました。

この状況はもう少し続きそうです。

ND80Z4Eをご注文いただいた皆様には今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

そもそも一体何をやっとるんじゃ。

知りたくなりますでしょう。

今やっていることの説明をまずは画像にて。

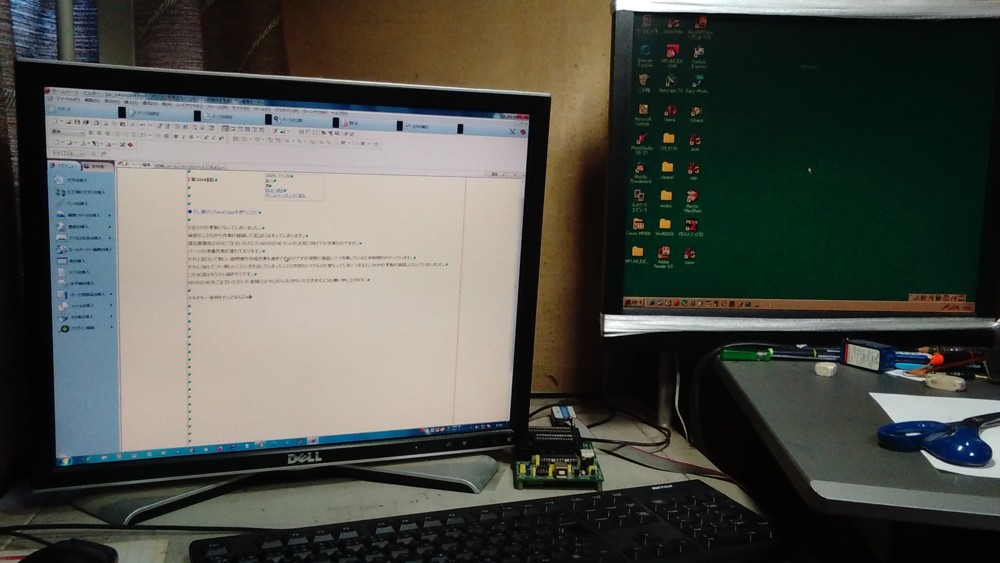

下はいつも書いております通りの私めのデスク周りの画像です。

左がWindows7で右がWindows98SEです。

Windows7ではちょうどこのホームページの作業中です。

そして。

下が今作業中の一部の画像です。

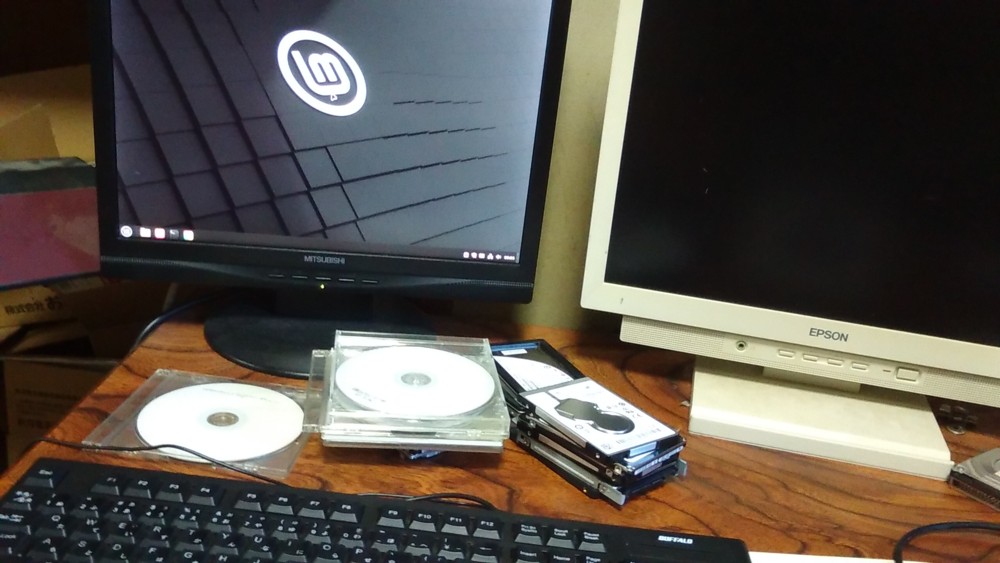

左はこのところ登場しておりますWindows11です。

ずっと右の方カレンダーの下でディスプレイに半分隠れているのがその本体HP CompaqPro4300です。

右端にちょいと切れて写っているのがWindows10東芝DynabookSatelliteです。

これは私が今回所有することになった唯一のノートパソコンです。

そのほかは全てデスクトップパソコンです。

ノートパソコンは制約が多くて作業には向きません。

実はその左に見えるデスクトップパソコンが今回の作業の主役です。

これも今年の3月にいずれ使うつもりで安価で購入したHP CompaqPro6300です。

HP CompaqProは同時期にもう一台購入しました。

共にBIOS確認のみOS無しというものを安価に購入しました。

OS無しの中古パソコンを2台も購入したわけは写真中央に写っているディスプレイ画面をご覧ください。

上記HP CompaqPro6300にインストールしたLinux Zorin OSです。

こちらがもう一台の中古パソコンHP CompaqPro4300です。

こちらにはLinux Mint Cinnamonをインストールしました。

下がそのディスプレイの画像です。

LinuxはこのほかにもUbuntuとかMint MateとかMX−Linuxとかいろいろインストールして試しました。

最近はLinuxをインストールするためにバイナリイメージをUSBメモリにダウンロードするのが手軽というのでオススメになっているようですが私は昔人間ですのでもっぱらisoイメージをDVDに焼いています。

写真に写っているのがそのDVDです。

Windows11デスクトップもWindows10ノートもそしてOSなしデスクトップにインストールしたLinuxもそもそもの目的はそれらをネットワークでつないでデータファイルを共有する使い方を探るというのが主目的です。

実はLinuxについては今年の3月〜7月頃に間欠的に何回かインストールしてネットワークの構築を試みたのですが見事に泥沼にはまってしまい中途半端に終ってしまいました。

私の印象としてはLinuxはWindowsネットワークに親和的ではありません(Linuxの作成作業に参加している人たちは本当はWindowsネットワークになど参加したくないのでは)。

だったのですけれど。

懲りもせずにこの数日の間またしてもそこに挑戦した結果やや不満足ではありますがLinuxとWindows7、Windows10、Windows11との間でとりあえずファイル共有に成功しました。

そのあたりについてものちほど書いていくつもりです。

そうそう。

ネットワークと言えば上に紹介しました何台かのパソコンは全部LANネットワークでつながっています。

どのパソコンからもインターネットに繋がる環境になっています。

ですけれど。

これは以前どこかにも書いたと思いますけれど。

まだまだあるのです。

このほかにほぼ常時生きていて作業に参加しているパソコンがWindows98SEが2台とWindows7が1台あってそのいずれもネットワークに接続されています。

さらに休止中のWindows7とWindows10パソコンもあります。

さらにさらに。

それらがダウンしたときのためにということでマザーボードやCPUやメモリなどを数台分所有しております。

大変な環境なのであります。

えっと。

今回のテーマはそこではありませんでした。

つい脱線してしまいました。

本題に戻ります。

実は上に書きましたLinuxとWindowsの間でのネットワークがどうにもうまくできなくてWindows側であれこれ設定をいじくっていましたらWindows98SEのネットワーク機能がおかしくなってしまいました。

と言ってももともと今はWondows98SEは継子扱いです。

Windows7からはWindows98SEの共有ファイルにアクセスできるのですがWindows98SEからはWindows7の共有ファイルにはアクセスできません。

一方通行ですけれどそういうものなのだと割り切ってしまえば実用上はさしたる問題はありません。

その状況は今でも同じです。

変わってしまったのはWindows98SEの起動時にネットワーク参加への許可を求められるようになったことです。

当然許可してエントリーするのですがWindows98SE側のエクスプローラを開くとネットワークのところに今までは見えていたWindows98SEとWindows7が全く見えなくなってしまいました。

それでもWindows7からは今まで通りWindows98SEの共有フォルダにはアクセスできますから、まあそれでいいかと思ってそのまま使ってきたのですけれど。

起動時に毎回出るネットワークへの参加許可が表示される(実際は許可しても何の役にも立たないのにそこにYes、No、キャンセルを入れないと先に進めない)というのが毎回のことで実にうっとうしくて何とも面倒に思えてきました。

それでこの際バックアップを兼ねてそこを何とかすることにした次第。

今Windows98SEパソコンにはこの春に購入した中古の500GB2.5インチHDDをセットしています。

もとは3.5インチHDDだったのですがちょいとトラブルがあって2.5インチHDDに換装しました。

その経緯については[第343回]以降に書いています。

それと同じ作業をやることにしました。

ちょいとやれやれなのですがこの機会にSSDにクローンを作成してみようと考えました。

作業は二段階に分けて行ないます。

第一段階では以前の時期に戻ってクローンを作成するため3.5インチHDD(#14)から2.5インチSSD(80GB)にクローンを作成します。

そして第二段階では#14以後今日までに作成したファイルを今までWindows98SEにつないでいた2.5インチHDDからファイルコピーします。

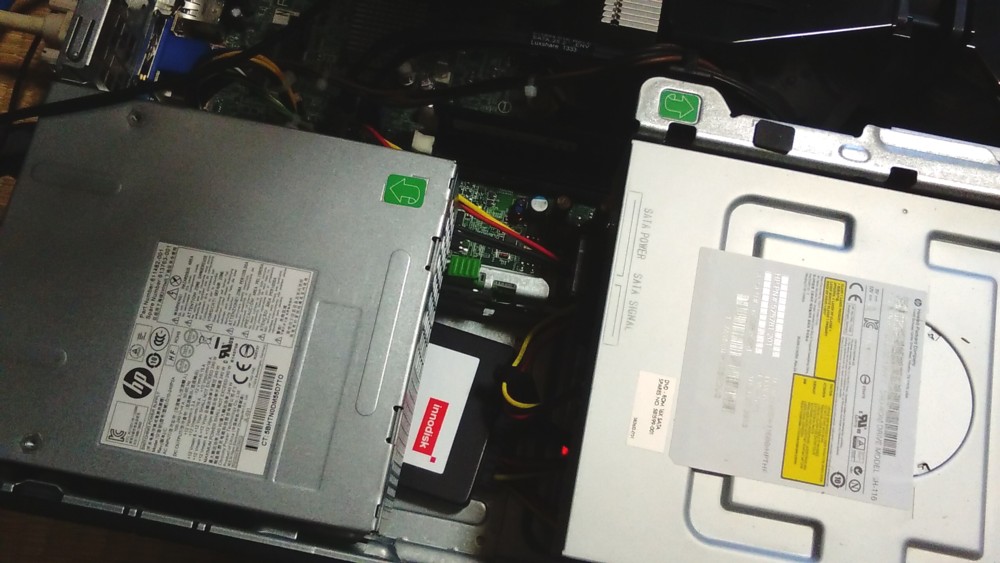

下はその作業のために各ディスクを主にコピー作業に使っているWindows7パソコン(上のほうで紹介したWindows7とは別物です)にSATAケーブルで接続している写真です。

上方に見えるのは3.5インチHDDです。

これはIDE(ATA)接続なのでIDE to SATA変換アダプタで接続しました。

そのアダプタについては[第347回]で書きました。

第一段階の3.5インチHDDから2.5インチSSDへのクローン作成はMinitool Partition Wizardで行ないました。

その後のファイルコピー作業に備えてコピー元になる2.5インチHDDを確認したところちょいと納得できない内容でした。

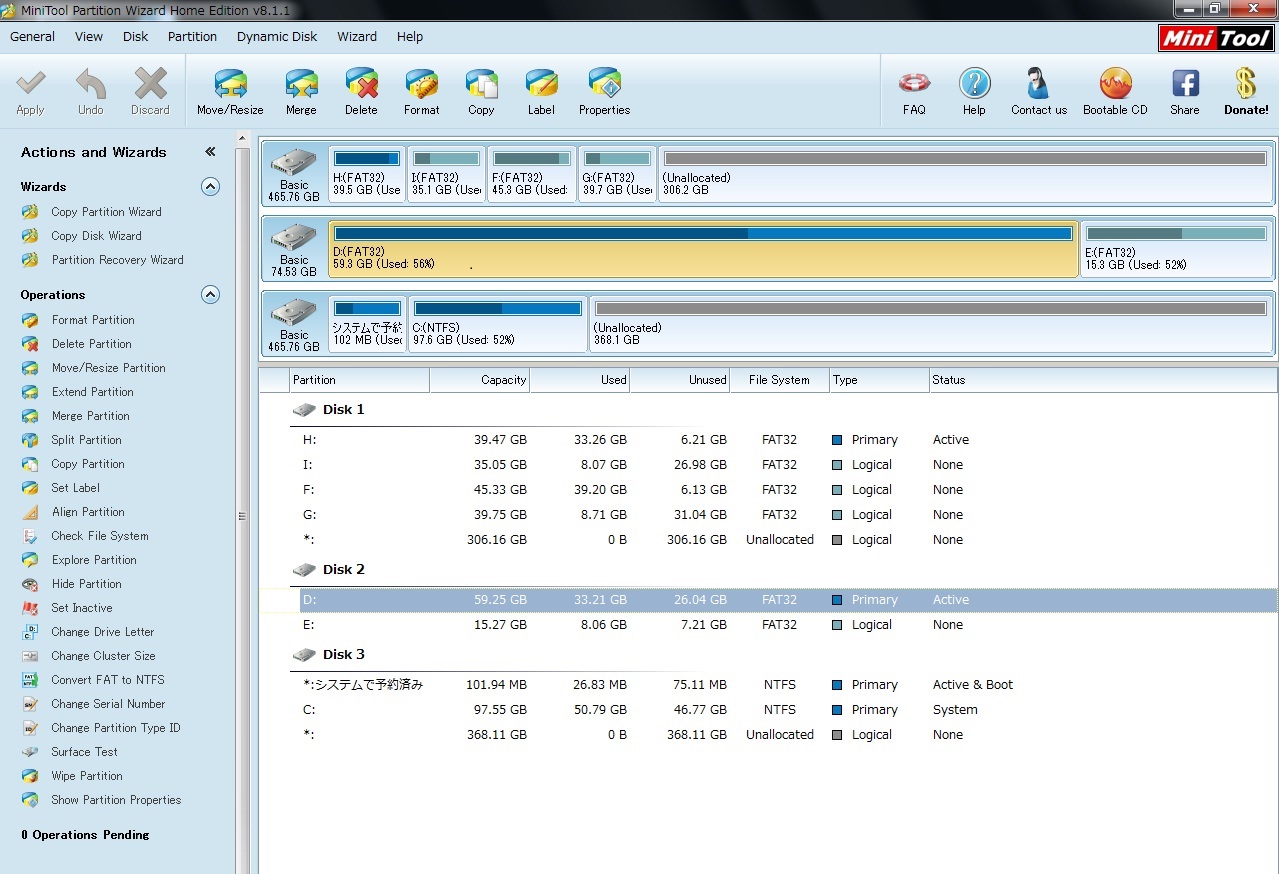

下は作業を進めたあとの画面なので経緯がわかりにくいところがありますがともかく説明を続けます。

コピー元になる2.5インチHDDはDISK1です。

今回作成したクローンディスク2.5インチSSDはディスク2です。

この作業に使ったWindows7パソコンのドライブ接続にいい加減なところがあって本来はDISK1になるはずのシステムディスクがDISK3になっています。

コピー元のディスクはパーティーションがH、I、F、Gの4つあってWindows98SEパソコンに接続したときはF:がC:ドライブになるはずです。

そこがおかしいのです。

それならC:(F:)はディスクの先頭パーティションになるはずなのに3番目の位置になっています。

いかにもおかしい。

それからDISK2はクローン作成直後はD:ドライブは39GBだったのですがF:は45GBあります。

使用済みのサイズは39.2GBになっています。

これではF:からD:にファイルコピーを行なうと入りきらない可能性があります。

そこでコピー先になるDISK2のD:のサイズを大きくしました。

パーティションウィザードと言うだけのことはあってそういう作業は簡単に行なえます。

これで準備ができたのでTeraCopyを使ってF:からD:に、G:からE:に新規ファイルのみコピーをすることにしました。

実はもうすっかり忘れてしまっていたのですが同じ作業を行なったときのホームページ記事を確認してみたところ[第348回]でTeraCopyを使ったと書いてあったのでそのようにしたのです。

そこのところをあらためて再読してみましたらF:ドライブの位置がおかしいこともコピーのためにパーティションのサイズを大きくしたことも書いてありました。

いつも当記事は私の備忘録を兼ねていますと書いておきながらせっかくの備忘録をしっかり読まないなんていい加減なことではいけませんですねえ。

反省です。

それで話を戻して、TeraCopyを使おうとしたのですが使い方がよくわかりません。

もうすっかり忘れてしまいました。

そういうときはGoogle様に聞くのが一番です。

TeraCopyで検索いたしました。

あれ?

これって私が書いた記事?

読んでみましたらしっかり使い方まで書いているじゃありませんか。

これは4年ほど前の記事です。

全く記憶にありません。

困ったものです。

それで。

自分で書いた記事を参考にしながらコピーをいたしました。

今回はここまでです。

いつも思うのですがこうして記事を書くのはなかなかに手間がかかる作業です。

しかし今回は過去にそのようにして書いてきたことが役に立ちました。

やっぱり備忘録はダテではありませんでした。

ということで。

五日ぶりということもあって今回はちょいと気合を入れて書きましたが相変わらず作業がてんこ盛りです。

まだしばらくは間を空けての更新になってしまうかもしれません。

気長なお付き合いをお願いいたします。

パソコンをつくろう![第364回]

2025.11.22upload

前へ

次へ

目次へ戻る

ホームページトップへ戻る