飾り職人

|

労働大臣認定 |

|

貴金属装身具製作一級技能士 |

|

愛知県知事交付 |

|

職業訓練指導員 |

|

愛知県技能士会連合会 |

|

功労者表彰受賞 |

|

名古屋市技能職団体連合 |

|

優秀技能者受賞 |

|

愛知県貴金属工芸品

商工協同組合 理事長 |

実際に写しました写真は

富貴福堂

飾り職人

でご確認ください

私がつくりました作品はすべて

自分で撮影しています。

イメージ用の花などは素材集を利用しています。 |

ジュエリーの撮影方法

|

宝石は小物の撮影の中でも特殊な部類に入ります。

なぜなら物の表面の性質が全く違うからです。

貴金属製品は、表面が鏡と同じで周りの様子が映り込んでしまいます。 |

|

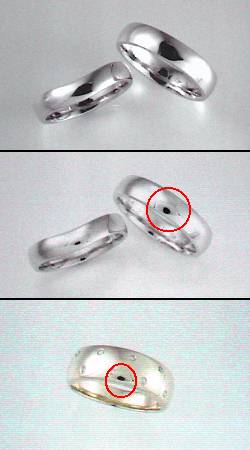

| 金の部分を拡大したのが右の写真です。 |

|

カメラ、三脚、撮影者、天井の蛍光燈、周りの物全てが写っています。

これらの映り込みを無くすにはどうしたら良いか。

映り込みを無くす事は不可能です。

したがって、映り込みを逆手にとって、奇麗に映り込ませる事です。

この写真において上部の白っぽい部分はブローチの周囲を囲っているディフューザーです。

*ディフューザー・・・光を柔らかくしたり、影を弱めたりするため、光源と被写体の間に

入れる、光の拡散板。

(トレーシングペーパー等が使われる) |

この状態で撮影すると、正面が開いている為に、上の写真のようにカメラが映ってしまいます。

そのため正面も必要なだけ覆います。 |

撮影セットを上から見た様子

|

|

最近の撮影セットの様子です。

色々と試行錯誤の末たどり着いたものです。

ストロボは実際にはもっと遠くで使用しています。2倍くらいの距離になります。

右の反射板で右側の光源の役目をしています。

|

先ほどの説明は、映り込みを無くす事にを説明していますが、実際には別の物をわざと映りこます事が あります。

これは、板のような物の場合や、滑らかな変化を分かりやすくしたいとか、色々な場合があります。

全てを囲んだ場合、カメラの形が最終的に残りますし、レンズだけを残して囲っても、レンズが丸く

映ります。

そのため、わざわざディフューザーに隙間を空けたり、黒い物を置いたりしてそれらを映り込ませ、

はっきりした形が映るのを防ぐ事があります。

これを利用して波打っている部分を分かりやすくしたりもします。

実際は逆転の発想で写真を撮ります。

つまり回りを囲っているディフューザーを綺麗に映しこんで撮るのです。 |

|

|

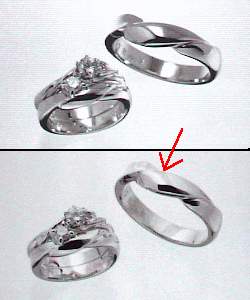

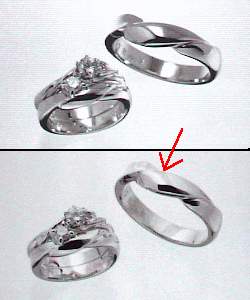

上の写真は、どうしたらこの様に違いが出るのか。一番分かりやすいのは、赤で印を付けた所です。

未右側の写真、手前の部分の違いは、前述の配置図に於いて、ディフューザーのカメラ側が、開いているのが左。 閉じてあるのが右の写真です。

ちょうどこの指輪の場合、この部分に映り込むわけです。

左の印の部分は、右の写真より明るく写っています。これは、左側のディフューザーに右より強い光を当てている為に、広範囲に真っ白になっています。

←部分の説明ですが、左の写真は、指輪の左に影が出ています。これはキャッツアイのラインをはっきりだそうと、 ディフューザーから飛び出した位置に光源を置いた為に生じた強い光源による影です。キャッツアイの下にも変な白い部分が

写っていますが、これが光源が映りこみです。おかしな映り込みになったのでやめました。

実際にはディフューザーのどの範囲を明るくするのか、照明を当ててあげるのか。右、左など部分的な強弱をコントロールしながらテスト撮影しながら変えていくのですが、カタログのような物を作る場合は、これで決まりとなった時点で、その状態をほとんど崩さずに別の商品も撮影することをお勧めします。

極端に変えますと、写真を並べた場合に違和感が出てきますので。

|

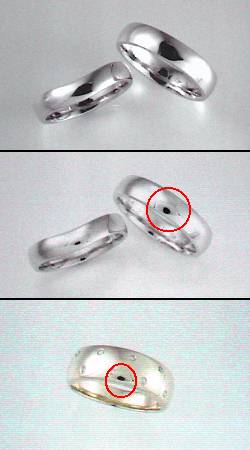

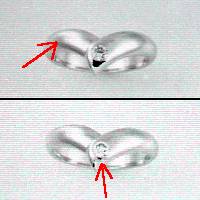

この二つは、ディフューザーのどれだけの範囲を明るくするかによる変化の写真です。

上は狭い範囲に当てています。下は、全体に当てていますが、部分的に明るさがコントロールされています。

赤い矢印の部分は。グレーになっていますが、ここはディフューザーの紙が重なり合っている所です。

このような細かい所に注意しなければ、余分な線が映り込んでしまいます。

|

|

|

右の3枚はレンズ部分を残し全てディフューザーで覆った場合との違いです。

一番上の写真は、カメラ部分、天井部分は開いています。真ん中の写真は、それをレンズを残し全て

覆った場合です。レンズが丸い点として映り込んでしまい、むしろおかしな風になってしまっています。

下の写真も同様です。この場合はむしろ、ある程度黒く映り込む部分を作ってやり、カーブの変化

等が分かりやすい様にしてあげた方が奇麗です。

|

|

|

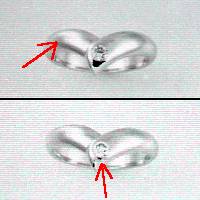

画質が悪くて申し訳ございません。

右の写真の矢印は、カメラの位置等を調節すれば、場合によってはカメラの映り込みが無くなる 見本です。多少まだ残っていますが、この場合は、レンズを残して全て覆ってしまい、位置を色々

変える事により完全に無くせます。

上の矢印の部分はいったいどんなことがして有るのでしょうか。

ここに少し段差があります。これは補助光により白くなる部分を継ぎ足して、広い範囲が光っている 感じにしたのですが、ここにちょっとした段差が出てしまいました。気になる事はありませんが、

照明を増やすことによるコントロールの一つです。

|

|

|

右の写真の矢印部分はなぜこの様に違うのでしょう。

上は光っている部分が下に比べて少なく写っています。光っている感じを多くするにはどうしたら良いのか

と考えて、光源の位置などをずらしたのが下の写真です。

下は、左側のディフューザーの広い面を明るくした為にそれが映り込み、赤い矢印部分が変わっています。

青い矢印も光源の位置の違いをはっきりと示しています。

|

|

|

床部分が真っ白になってしまいました。

これも光源の位置と関係があり、指輪を立てているテーブル面に光源が映り込んだ物です。

この映り込みは、写真電球のような、常時ライトが点いている状態ですと簡単に確認出来ますが、 ストロボの場合発光させない限り分かりません。発光させても一瞬の為、人間の目では判断できません。

よってテスト撮影し確認するしか方法がありません。 |

|

|

| 上から見た状態 |

横から見た状態 |

|

|

|

上の図から分かるように、レンズの写角に入ってしまうと、光源がテーブル面に反射して映り込み

真っ白になってしまいます。

光源Aの場合がそうです。Bの様に、Cの範囲から外れるようにしましょう(演出効果として入れる事も

あります)。上から見た場合か、横から見た場合のどちらかで外れて入れば、映り込みは有りません。

補助光の様な弱いものの場合は、範囲内でもこのような真っ白になる事は有りません。多少明るく なるだけです。 |

フィルム撮影していたころは、これに露出に関する詳しい計算なども一通り知っていた方が良かったのですが、今はデジカメのため、テスト撮影を繰り返し、良い状態を見つけれるようになりました。

フィルムだと完全な確認は出来ませんので、現像が出来上がったらダメだった。。。

なんてことも何度も体験しましたが、その頃の経験が今では役に立っています。

これを見られている方々はデジカメの方ばかりだと思います。ここで書きましたことは考えの基礎に当たる部分です。

ご自身の撮影環境に合った方法を探し出してください。一度決まってしまえば後はそのままでほとんど済みます。

最後に一つ

写り込ませない工夫ではなく、綺麗に写り込みを作る工夫をする

これが、ジュエリーの撮影の基本です。

|