|

|

発掘風景 |

|---|

|

|

発掘風景 |

|---|

検出した土こう墓 |

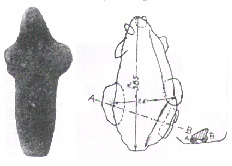

個人住宅の建設に先立って調査。坪平遺跡は、別名ドルメン類似遺跡としてつとに知られています。 大正11年、文学博士鳥居龍蔵により調査され、長軸116cm、短軸48cmのちょうど茄子の形をした石組の遺構が発掘されました。(下図参照)。 当時このような石組は、ひろくヨーロッパ゚から朝鮮まで知られており、巨石文化を代表とする地方ではドルメン(ケルト語)、朝鮮では支石墓(しせきぼ)などとよばれ、いずれも墓と深く関係した施設として位置づけられています。 そしてこの石組には蓋石があったことや、ここから出土したという十字形の石器(下写真)や周辺から得られた石棒のかけらなどから、墳墓の可能性が考えられました。 こうしたことから、坪平遺跡の石組も巨石文化の小規模なものという観点で、「ドルメン類似」という言い方を採用したのでした。 爾来、遺跡は町の指定文化財の1つになっています。 以上のような歴史的背景から、今回の発掘でも同様の石組遺構がみつかるのではとの期待がありましたが、縄文時代後期の墓の可能性がある穴3基と住居の柱穴と同規模のもの3つとロームマウンド(風倒木痕)4基を検出したのみでした。 今日までの調査事例をみると、該期の墓には坪平遺跡と同様の石を組んだ石棺墓と、穴を掘っただけのものとに大別されます。これらの中には、顔に甕を伏せた状態で発見される甕被葬(かめかぶりそう)もあります。 調査区からは類似の遺構が発見されませんでしたが、墓が群をなしていることから、この近くに埋没しているものと思われます。 最後に坪平遺跡の集落を想像してみると、今回の調査区が上手で、下方の南側に住居などの主たる区域があるのではと予想されます。 |

|

出土した十字形石器〔左写真〕と ドルメン類似(石棺墓)〔右図〕 |

||