ごあいさつ

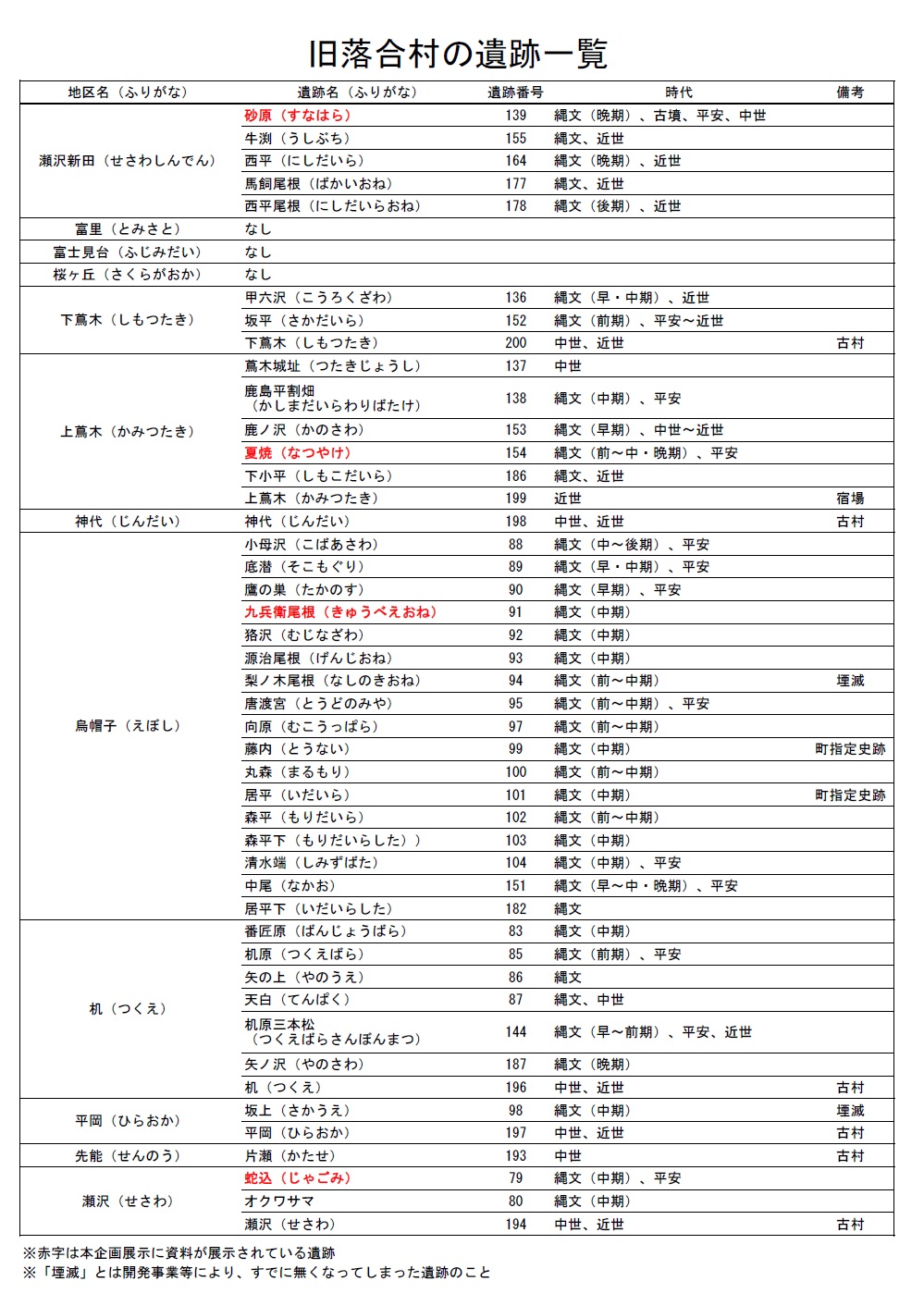

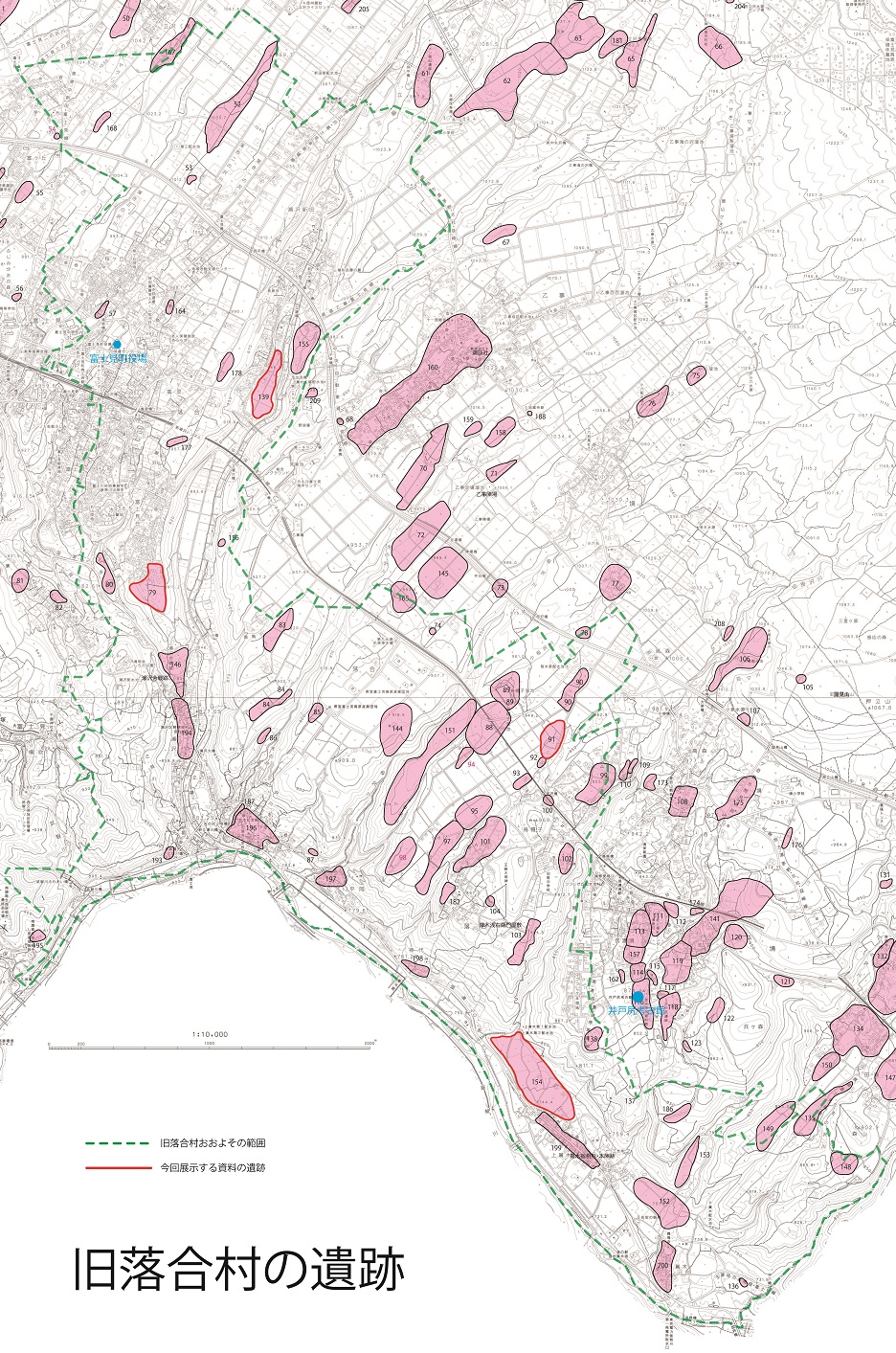

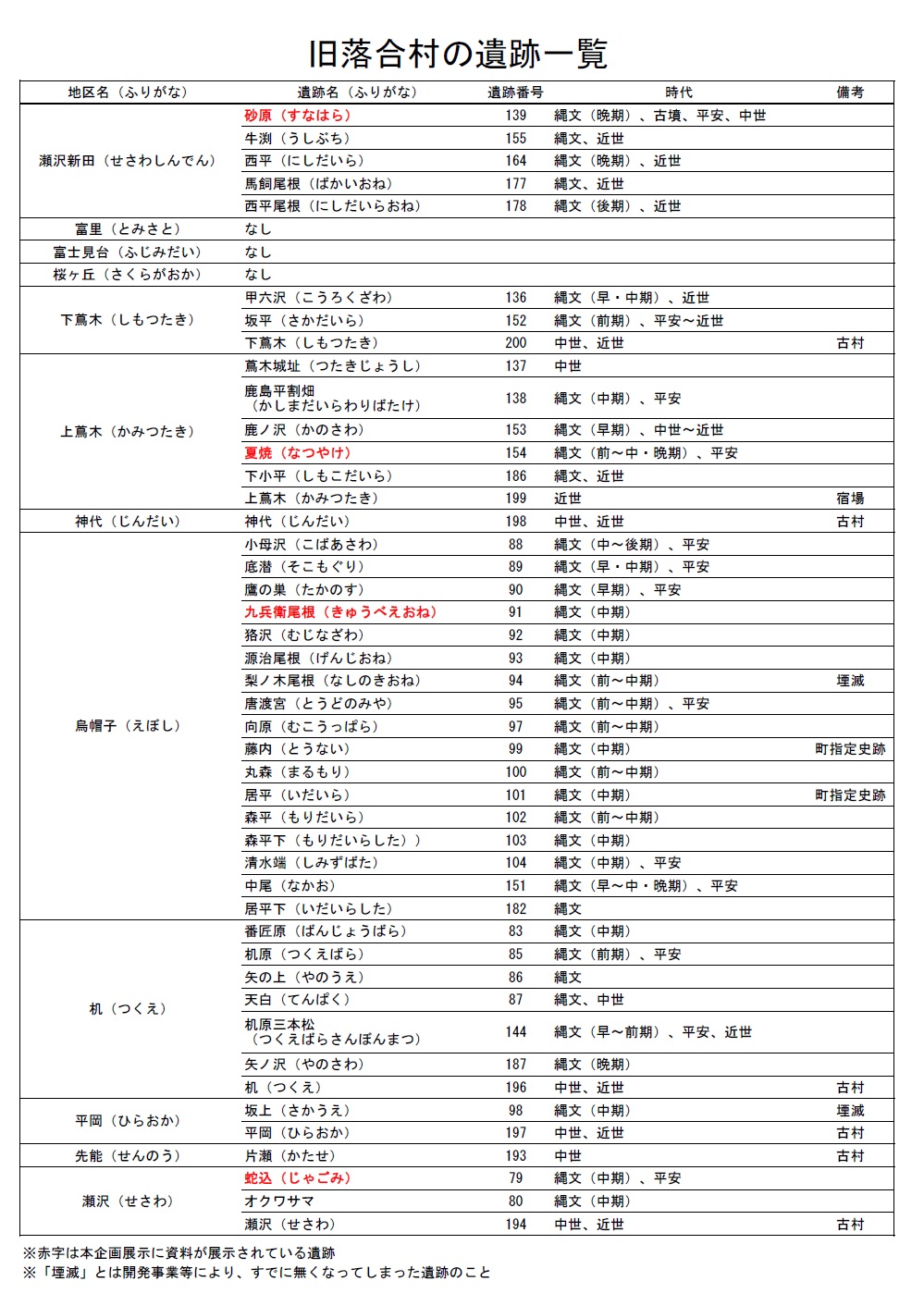

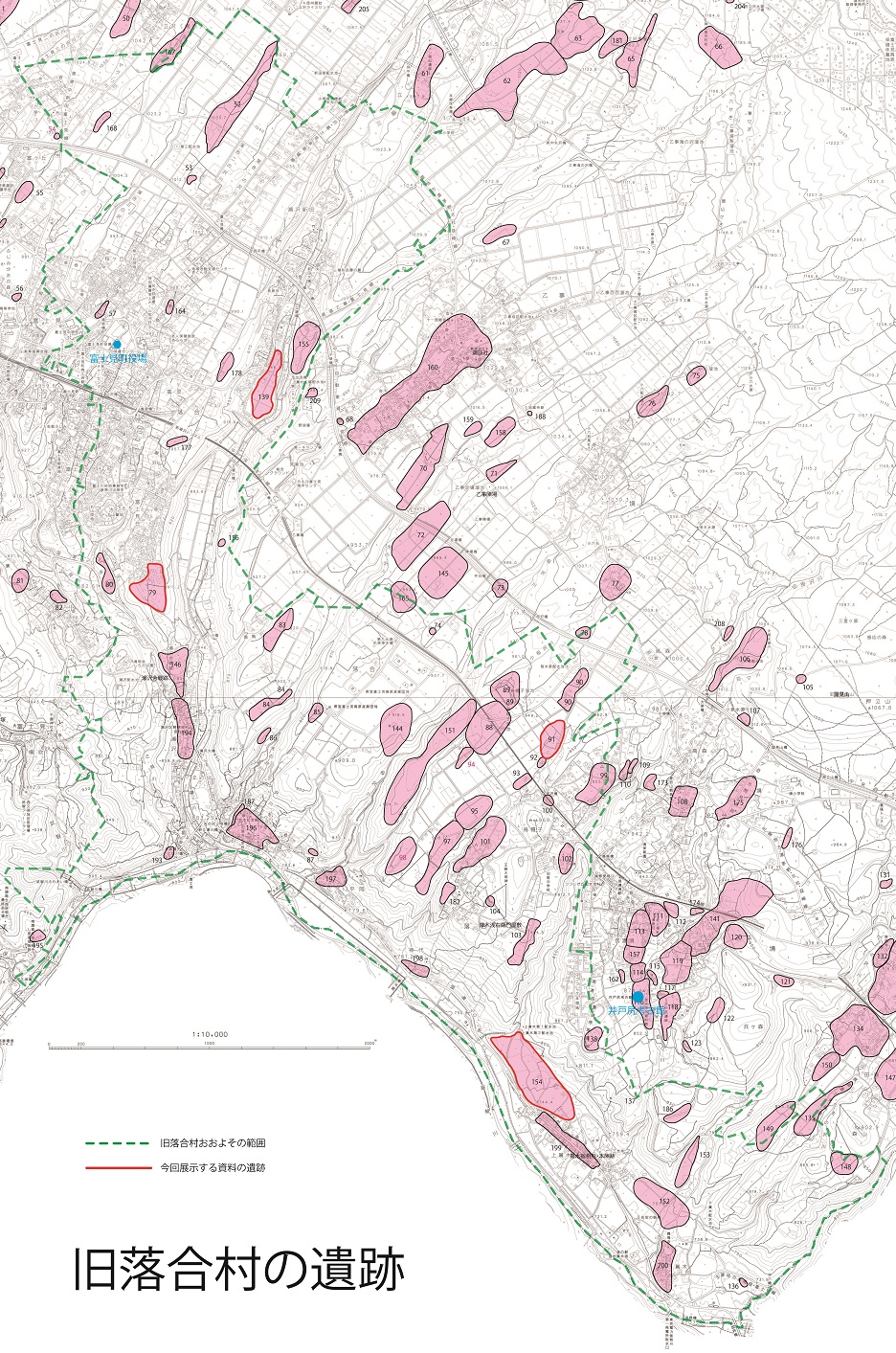

富士見町には、現在知られているだけで204箇所の遺跡がありま

す。そのうち縄文時代の遺跡は162箇所で、縄文王国と言われる諏

訪6市町村のうちでも、2番目に多い数になります。

富士見町の遺跡と言えば、井戸尻遺跡や藤内遺跡が良く知られてい

ますが、実は町内のあちこちに、多くの遺跡がひっそりと眠っている

のです。そんな町内の遺跡を、おおむね昭和30年の富士見町誕生前

の四ヶ村に分けて、4年かけて皆さんに紹介いたします。

3回目となる今回は旧落合村の範囲から、瀬沢新田区は砂原遺跡、

上蔦木区は夏焼遺跡、烏帽子区は九兵衛尾根遺跡、瀬沢区は蛇込遺跡

を展示しました。小さなちいさな企画展示ですが、普段展示されてい

ない遺物をご覧いただくとともに、身近な遺跡に目を向けて、そこに

生きた当時の人々の息づかいを感じていただけると幸いです。

令和4年2月4日 富士見町教育委員会

井 戸 尻 考 古 館