特別企画6 井戸尻考古館 電脳展示室

「おらが村の遺跡〜旧落合村編〜」2/6

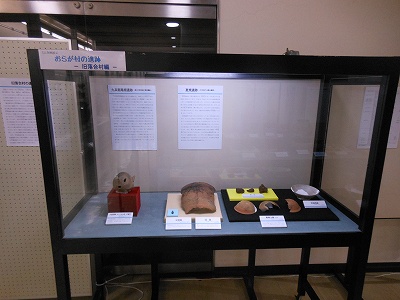

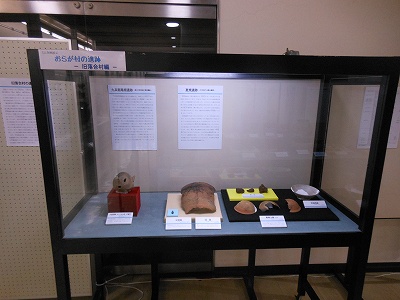

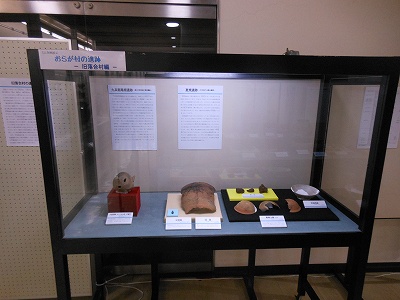

九兵衛尾根遺跡 〜縄文中期初頭の集落遺跡〜

九兵衛尾根遺跡はJR中央東線の北、烏帽子区の狢沢川右岸に立地し

ています。昭和23(1948)年に武藤雄六(後に井戸尻考古館初代館長)

によって土器が発見され、遺跡であることがわかりました。昭和27(1

952)年には落合中学校の生徒がここから縄文土器を発見したため、同

中学校職員生徒によって発掘調査が実施され、住居址2件が発見され

ました。その後、井戸尻遺跡保存会によって昭和34年に発掘調査が行

われ、9件の竪穴住居址と多量の石器・土器が発見され、これらの成果

は昭和40(1965)年に刊行された『井戸尻』にまとめられています。

特に九兵衛尾根遺跡3号住居址から発見された土器群は、"九兵衛尾根

式"土器として、現在でも縄文時代中期初頭の中部高地を語る上で重要

な役割を果たしています。その後、昭和48(1973)年、平成11(1999)

年にも調査が行われ、現在までに49軒の住居址が発見されています。

偶然発見された土器や石器によって遺跡が発見されることは少なくあ

りません。もしかしたらあなたの普段歩いている道の脇にもまだ知られ

ていない遺跡が眠っているかもしれませんよ。

|

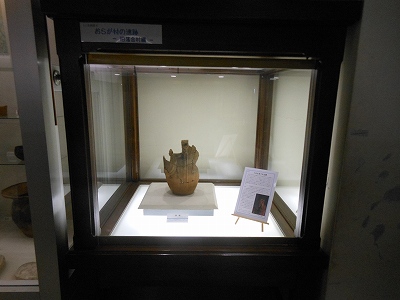

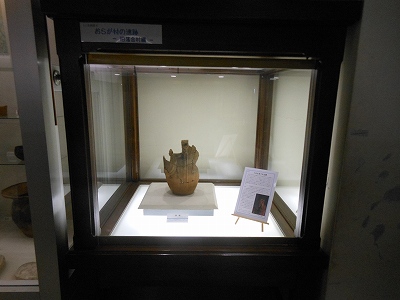

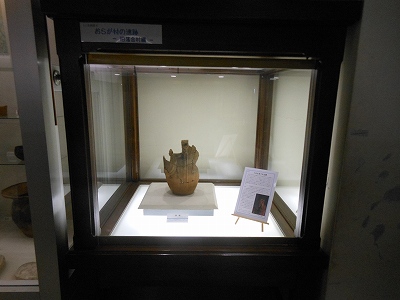

◆「くわんぼうの土器」 縄文時代中期中葉(曽利Ⅰ式)

武藤雄六が九兵衛尾根遺跡で発見した土器です。井戸尻考古館では通称" くわんぼうの土器" と呼ばれています。

コラム くわんぼうの土器

昭和23年のある日、烏帽子から小六へと続く道を歩いていた武藤雄六さん、

何かにつまづいて転んでしまいました。つまづいたものを見ると、何やら石と

は違うものが「ちょこん」と顔を出しています。「こりゃあ、なんだなぇ?」

と脇の畑から"くわんぼう"(桑ん棒=桑の枝)を一本拝借して、まわりを少し

掘ってみると、縄文時代の大きな土器があらわれました。その翌年には畑の持

ち主に頭を下げて耕作で掘り出されていた土器を桑ビク(桑の葉を収穫する大

きな背負い籠)にも収まらないほどたくさん貰ってきます。

ここが九兵衛尾根遺跡です。昭和34年には井戸尻遺跡保存会による発掘調査

が行われ、5軒の住居址から数多くの土器や石器が見つかりました。土偶や見

事な顔面把手が出土した、と当時の新聞にも報じられています。

さて武藤さんはたくさんの土器の破片を接いで元の姿にしたい、と思い立ち

ますが、今のような接着剤のない時代のこと。悩んだあげく、2種類の酸でセ

ルロイドの板を溶かして接着する方法を薬局で教えてもらい、足りない部分は

石膏でおぎなって土器を復元しました。

便利なものなどないころ、しかも土器を拾ってきて復元することなど、とて

も理解されるような時代ではありません。その後、数百点にのぼる土器を復元

した武藤さんは第一人者として、その名を知られるようになりました。

(『広報ふじみ』2015年6月号 「くわんぼうの土器〜そこに土器があった!〜」より転載)

|

セルロイドを使って接合した痕跡