「おらが村の遺跡〜旧落合村編〜」3/6

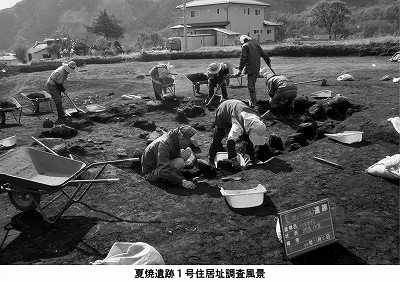

夏焼遺跡〜平安時代の鍛冶遺構〜

|

夏焼遺跡は上蔦木集落の北、切掛川によって形成された扇状地に位 置しています。平成14(2002)年に中山間整備事業に伴って発掘調査が 行われました。これによって縄文時代晩期と思われる墓壙10基と平安時 代の竪穴住居1軒、中世〜近世の掘立柱建物址4棟が発見され、これに 伴う土器や陶器などが発見されました。また、縄文時代草創期の尖頭器 が1点見つかっています。 夏焼遺跡で注目されるのは何といっても1号住居址の存在です。出土し た土器から平安時代(10世紀前半から中頃にかけて)の住居だと思われ ます。この家からは「千」や「岑」という文字が書かれた墨書土器が複数個 見つかっているため、この住居址に文字が読み書きのできる人物がいた ことがわかります。また、鉄滓(鉄を製錬する際に出る不純物)や鍛造剥片 が多く出土しているため、この住居址が鍛冶場であっただろうとも推測され ます。ここで作られた鉄製品がどの地域に供給されていたかはわかってい ませんが、平安時代の集落を考えるうえで非常に重要な遺跡です。 |

|---|