「本物に近づけ!〜レプリカってなんだろう〜」

2/4

|

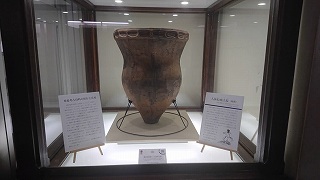

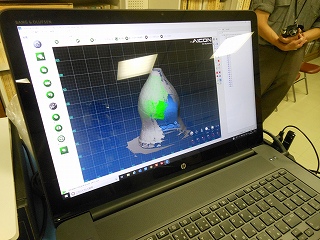

この土器には胴部下に顔料で絵が描かれています。女性が出産している様子あるいは 後産の風景などと考えられています。顔料が塗られた土器や幾何学文様が描かれた土器 は全国にいくつかありますが、この土器には具体的な「絵」が描かれています。縄文時 代中期後葉の土器ですので、「日本最古の絵画」と言えます。 この土器のレプリカを作ることになったのは、この絵画部分を守るためなのです。実 は我々が普段あたっている日光や、蛍光灯からは「紫外線」が出ています。紫外線には ものを劣化させる作用があります。つまり展示室に展示しているだけで絵画部分の劣化 が進んでしまうのです。しかし、考古館としてはこの素晴らしい資料を見てもらいたい ・・・。そのために、寸分違わぬレプリカを作成して、皆さんに見てもらう機会を増や すことにしました。 少し話が脱線しますが、土器のレプリカ作製は一般的に「型取り」「成形」「彩色」の 3つの段階に分けることができます。まず原品に「錫箔」を貼りシリコンで型取りします。 できた型を雌型とも呼びます。錫箔を貼るのはシリコンが資料にあたってシミを作らない ようにするためです。型取り後、錫箔は除去できます。次に型に樹脂を流し込んで成形し ます。これでレプリカのベースができます。この前の作業である錫箔が細かい文様まで押 し込めていない場合にはベースを削り込んで調整していく必要があります。その後、本物 を見ながらアクリル絵の具で彩色をして完成です。 さて、唐渡宮遺跡人体絵画土器はこの一般的なレプリカ作成の手法がとれませんでした。 なぜって、絵画部分への接触を避けたかったからです。そこで、この土器は「非接触」で のレプリカ作成となりました。 製作は「原品のスキャン」→「雄型の作成」→「雄型から雌型の作成」→「成形」→ 「彩色」という2段階多い工程です。 まずは3Dデータの作成。ドイツ製のナントカっていう凄く高価なカメラを使って三次元 計測を行います。このデータをもとに光造形の3Dプリンターで雄型を出力し、それを型 取りして雌型を作成します。雄型をそのままレプリカとして使わないのは、強度が足りない からだそうです。 雌型から従来通りの手法でレプリカのベースを作製して彩色です。レプリカ作成の場合、 各段階で違う職人さんが来ます。特に彩色に関しては専門の方がくる場合が多いです。ある 型取り職人さん曰く「彩色だけは才能の世界」だそうです。 レプリカの検品は我々職員が行います。「ここをもう少し彫り込んでほしい」とか「ここ に黒を足して陰影を強調してほしい」とかいろいろと注文を付けます。職人さんと担当との 間で納得のいくまで修正作業を行って完成です。本物にはなりませんが、本物に極力近づけ る努力が良いレプリカになるかどうかなのだと思います。 |

|---|

まずは原資料の3D計測。投影パターンを読み込ませて写真を撮ります。

ミーハーな私はテンションが上がりました。

撮影するごとに三次元データが蓄積され、プログラムが凹凸を合わせてくれます。

データ量がはんぱないらしく、見たことのないCPUらしきものが外付けされていました。

撮影の合間に彩色の職人さんがサンプルを使って色を見ていきます。

三次元データをもとに出力された雄型。

すごいな技術の進歩!

雄型を型取りして雌型を作成します。

ここは従来通りのレプリカ作製方法。

雄型(左)と型抜きされたレプリカ(右)。

彩色作業に入ります。本物と見比べながら職人さんが手作業で色を塗っていきます。

ほぼ完成!この後、職員の検査に入り、修正箇所を指摘していきます。

もちろん重要なのは絵画部分!

ちなみにこの状態だと、部屋に入った瞬間、遠目ではどちらが本物かわかりません。

職員全員で細かくチェックし、修正点があればその場で直してもらいます。

もちろん土器の内部も要チェックです!

前室に戻る / 次室へ進む