「本物に近づけ!〜レプリカってなんだろう〜」

3/4

|

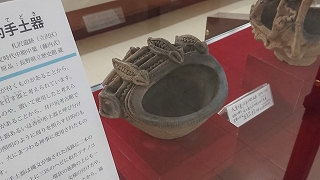

この土器は富士見町の札沢遺跡から出土しました。・・・が、実はこの土器を井戸尻考古 館では所有していません。原品は長野県立歴史館に収蔵・展示されており長野県宝に指定さ れています(歴史館では「動物装飾付釣手土器」という名称です)。 優品にも関わらず出土した富士見町でご覧いただくことができないため、歴史館から原品 をお借りして制作しました。こちらは従来通りの型取り方法での作製です。人体絵画土器は 3D計測を用いたレプリカ作製でしたが、この土器の場合は複雑な形をしており、光や写真 が届かない部分の成形ができないため、従来の方法の方が作りやすいのです。3Dを用いた 手法としてはCTスキャンであれば可能なのですが、スキャナーのある場所まで土器を持ち 込む必要があり、¥もお高いです。 さて、通常であれば型取りからのスタートなのですが、この土器に関しては歴史館が以前 レプリカを作成しており、その時の型があるため、それをお借りして作ることとなりました。 (型の作製が割愛できただけで、かなりのコストカットになりました!) このレプリカを作るのに最も苦労したのは成形段階です。土器の作りが非常に複雑で彫り が深く、歴史館が作成した時の型はやや甘く型が入れられていました。そのため型抜きされ たベースの彫が非常に浅くのっぺりとしていたので、かなりの箇所を彫り込んでもらう必要 がありました。 レプリカ作製は「原品をいかに再現できるか」というモノとの勝負だと思っていたのです が、この土器のレプリカ作製で苦労したのは対人的な部分でした。彫り込んで修正していく のですが、この時作っていたのは熟練の職人さんです。私のようにチャラチャラしたペーペ ーがあれこれ注文を付けるのですから気分が良いはずがありません。職人の矜持というモノ があります。いかに職人さんをその気にさせられるのかが、最も苦労しました(汗)。 後半は「この職人さんに嫌われてもいいから、本物に近づけたい」という気持ちで修正を お願いし続けました。その思いをくみ取ってくれたのか、お互いに納得のいく良いレプリカ ができたと思います。 |

|---|

まずは長野県立歴史館からレプリカ雌型を借用。

パーツはもっとあります。これで全体の1/3ぐらいかな。

型をひっくり返すと見たことあるような部分が・・・。

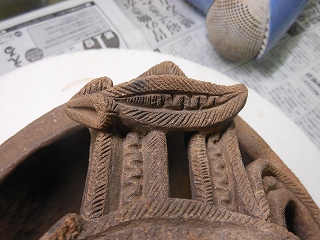

型抜きしたものを修正していきます。樹脂は固いのでリューターで削り込んでいくのです。

彩色はまだですがこんな感じになりました。

・・・がしかし、まだまだ甘い!

だってこんなに違うんですから!

何度も修正してもらい、これで成形OK

この土器の場合はバランスを見るために、成形と彩色を並行させて作っています。

こまかい彩色の作業へ移ります。最終調整の段階です。

最後の方になると、土器に含まれている長石などの粒子を表現してもらうために白い絵の具を刷毛で飛ばしたりします。

前室に戻る / 次室へ進む